メッセージ

医療や健康を通じて、日本と世界の架け橋に

人の出会いと技術の巡り合わせ

インドで医科大学を卒業した私は、ロータリーの交換留学生として約30年前に山梨を訪れたことが縁となり、山梨医科大学(現・山梨大学医学部)に留学しました。心臓血管外科で医学博士号を取得し、卒業後は同大学の臨床研究連携推進部の研究員として関わっています。

ジーエヌコーポレーション(以下、GNC)の設立前から取り組んでいる事業のひとつが、日本の技術を用いた再生医療研究所である日印再生医療センター(NCRM)の運営です。

NCRM設立のきっかけは日本の大学教授との出会いでした。インドには角膜にさまざまな問題を抱える人が多いのですが、その教授の技術が角膜再生に非常に役立つものであったため、研究を始めることになったのです。

GNC設立後は、日本の医療器具・機器の輸出にも取り組んできました。もともと小児心臓外科を専門とする私は、インドの医療現場で、心臓疾患のオペに眼科ナイフを使っていることに驚きました。そこで執刀医から「日本製の眼科ナイフをインドで販売してみてはどうか?」という提案があり、販売ルートを開拓することになったのです。その時に、日本で開発された異物反応のない材料が角膜再生のための細胞移植に活用できるということも発見しました。

角膜再生の論文をアメリカの学会 ARVO で発表すると、医療機関から問い合わせが来るようになりました。当初は角膜上皮細胞の再生を目的としていた技術が、今では16の科目に応用され研究が進められています。これらさまざまな分野の研究者を一堂に集めることを目的として、GNCは学術集会 NCRM NICHE を開催、ドイツ肝細胞学会の機関紙Journal Stem Cells & Regenerative Medicine (JSRM) のオンライン運営を行っています。

2016年には角膜再生の技術を尿道狭窄症の治療に応用した特許を取得しました。インドでの角膜再生で得たノウハウが日本での尿道狭窄症の治療につながり、私たちの目指す「日本と世界の架け橋」へ一歩前進ことができたと言えるでしょう。インドの研究者が日本の方々に対してノウハウを伝えて研究を進めた結果、2025年3月に再生医療法に基づく臨床治療として、日本初の尿道狭窄症に対する細胞治療を行いました。

日本のがんに対する自己免疫細胞治療についても積極的に海外へ紹介し、2008年にはマレーシア、2016年にはベトナムへの技術提供を行い、現在はアフリカのモーリシャスへの技術提供を進めています。

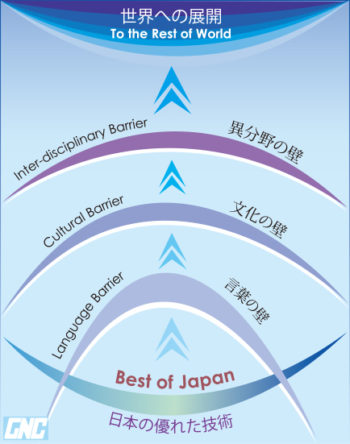

言葉と文化、専門分野の壁を超えた先にあるもの

日本国内には多くの素晴らしい技術と製品があります。ただ、それらのアピールは海外に対して十分にできているとは言えません。その理由としては、言葉や文化の問題が挙げられます。

日本の方は控えめであることを良しとする文化を持っていて、自分を積極性に売り込むことがありません。これが大きなコミュニケーションの壁となって可能性があります。私は日本の文化を理解した医師として、海外進出を考える医療関連企業の皆様にさまざまなサポートができると考えています。

また、私たちが培ってきた再生医療の基礎になっているのは科学や物理学の技術です。これらを医学に結び付けることにより新しい治療への可能性が開かれました。それぞれの分野の素晴らしい技術が医学のどんなニーズに当てはまるのか、弊社は新しい視点からそれを考え、各分野を超えたネットワークを構築し、国内外に新たな医療ソリューションを提案することを目指しています。

代表取締役 アブラハム サミュエル

医学博士

ロンドン王立医師会 フェロー FRCP (L)

トロント大学特別客員教授(TPRM, 2012, 2018)

所属学会

ISCT International Society for Celluar Therapy

Asian Cell Therapy Organization

ISSCR International Society for Stem Cell Research

Japanese Thoracic Surgeons Association

フェロー

Royal College of Physicians (London)

Indian Association of Cardiothoracic Surgeons (IACTS)

Indian Association of Biotechnology & Pharmacy